Gostei muito de “Assassinos da Lua das Flores”, o novo filme de Martin Scorsese.

Scorsese usou todo o clima de “Gangues de Nova York” (EUA, 2002), um filme que não gostei na época, e aplicou aqui num outro contexto. Tem algumas partes com aquele toque de “pop-rock” que parecem típicas, e até banais, do diretor, mas mesmo assim o filme consegue segurar as pontas. Confesso que achei que a revelação ou a explicitação do vilão depois de pouco mais de uma hora me pareceu precipitada e um tremendo anticlímax, mas o filme vai em outra direção que não mais o suspense (pra mim era suspense hehehe até aquele momento) e as tonalidades de bom e mau ficam muito nítidas, quase como a paleta de cores adotada, ainda que não diretamente maniqueístas.

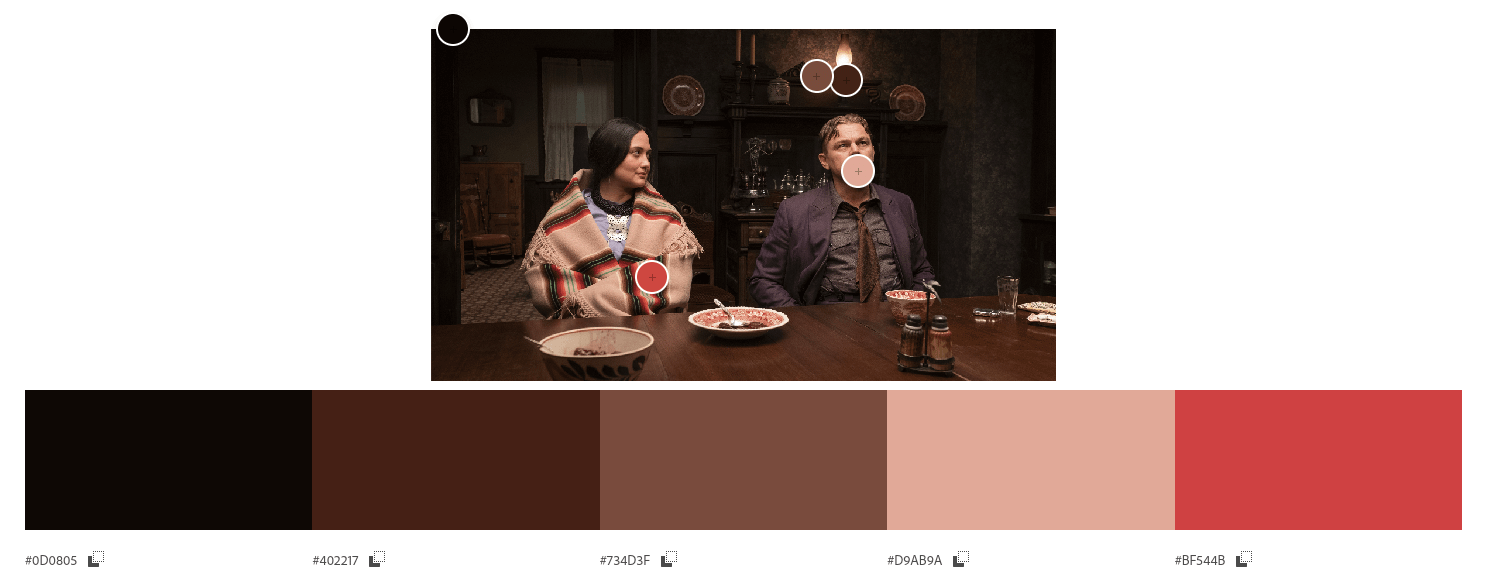

A personagem Molly é sensacional demais: a gente fica em dúvida sobre sua perspicácia para se livrar daquele traste de marido mas ao mesmo tempo percebemos nela uma certa “ingenuidade dos povos indígenas”, uma afetividade bonita, daí o título desse artigo, “estoicismo indígena” que, por falta de criatividade, adotei. Depois de suportarmos 3h30 de tanto sofrimento me lembrei de cenas lindas como a do silêncio na tempestade em que Molly pede que Ernest apenas fique calado e escute a força da chuva. O filme é cinema puro inclusive na virtualização da imagem que a rádio novela evoca, ao final. Posso dizer que é o melhor filme que vi em 2023 e eu vejo cada vez menos, infelizmente.

O estoicismo é uma filosofia européia. Aplicar um conceito europeu para um cultura diversa, como a dos povos originários, pode soar como problema de tradução. Acredito que nenhuma língua é totalmente traduzível para outra, mas em essência são perfeitamente comunicáveis. O estoicismo surge no ápice econômico do império Romano e propõe moderação ao dionisíaco desenfreado daquele momento. O pouco que aprendi sobre essa “filosofia de vida” me bastou, e foi muito pouco. Podemos inclusive pensar o estoicismo explicitamente cristão, com Francisco de Assis que fala que “necessita de pouco para viver e desse pouco necessita muito pouco” (citado por Ortega y Gasset).

No filme de Scorsese o povo Osage quase que ilustra a ideia de um passado histórico diferente, onde o indígena se sobrepõe ao branco na hierarquia social, a partir de uma abundância de recursos sem precedentes: tornaram-se milionários com o petróleo em suas terras. É fascinante ver uma mansão de indígenas com empregados e serviçais brancos ao seu dispor. A recriação de época é bastante sutil e sofisticada, notadamente nos aspectos e demarcadores da cultura Osage. Mas ao mesmo tempo não abandona completamente um certo “ar de bom selvagem rousseauniano”. Não que ele se valha disso, porém, de certa forma ainda aponta para um modo de vida diferente na lida com o “progresso” material; um modo que se perde na abundância de riqueza propiciada pelo petróleo.

O personagem de um índio com “melancolia” (que hoje chamaríamos de depressão) me chamou a atenção e gostei do modo como o diretor não explorou (sic) a situação, evitando inclusive um certo clichê sensacionalista. Molly é a expressão de uma forma de encarar o amor. Ficamos torcendo para que ela saiba do “demônio branco” que a envenena em casa, mas ao mesmo tempo parece que ela aceita seu marido Ernest que encara como alguém que trilha um caminho de morte, da dela e da sua própria. Isso é estoicismo: suportar e aceitar as adversidades da vida e aproveitar pequenos momentos de beleza.