Fui ver Parasita (Coréia do Sul, 2019) com a maior expectativa acerca dos filmes de 2019 e, vocês já imaginam quando a expectativa é muito grande a decepção também pode ser proporcional.

A experiência de um filme, para mim, é um composto que eu avalio pelo impacto espiritual que me resulta. Esse impacto é um elemento muito incerto e de difícil explicitação, mas que eu poderia resumir como alguma abertura mental, um entendimento interessante, cognitivo, inovador, mas não necessariamente novo, de um lado, e uma empatia emocional, por mais redundante que possa parecer essa expressão, de outro.

A empatia é a capacidade de gerar uma espécie de catarse de algum sentimento, no sentido de sua percepção, quando eu identifico racionalmente, mas tendo como base a própria sensação. As vezes não identificamos nossos sentimentos, nem enquanto sentimos e, eventualmente, nem depois, quando ele já “esfriou”. Não parto aqui de nenhuma distinção entre razão e sentimento, mas as avaliações em arte geralmente são devedoras desses aspectos.

Faço essa breve digressão para dizer que Parasita não consegue propriamente me emocionar. Na verdade até me irrita um pouco, o que já é uma emoção, sim, mas não tenho como saber se o diretor Bong Joon-ho pretendia fazer um filme irritante.

Acho irritante porque o ritmo do filme entre dramalhão e tragicomédia ou “humor negro pastelão”, se é que existe essa classificação, me parece excessivamente estereotipado acerca do oriental. Refiro-me ao estereótipo do oriental figurado como alguém entre um robozinho atrapalhado e um ser um pouco tolo. Acho curioso que Tarantino tenha sido chamado de racista, um completo absurdo essa acusação, pelo retrato que fez de Bruce Lee em uma cena de Era Uma Vez em Hollywood, enquanto Parasita passa por esses retratos “padronizados” quase como premissas inteiras da obra.

Aliás, para exemplificar a minha noção de impacto cognitivo-emocional digo que durante todo o filme de Tarantino eu senti um prazer de contemplar aquela cinematografia dos anos 70, aquela nostalgia realista, e no final tive uma epifania emotiva com o diretor: considerei que ele é um cara afetuoso e quis fazer um final diferente da história real na ficção. Sim, ele também fez isso em outros filmes, mas nesse ele parece estar falando de algo que atingiu a ele próprio, algo pessoal, e não aos outros, como o racismo e o nazismo. É apenas um detalhe final do filme e eu considero de grande valor como o que classifico, para mim, de impacto de um filme.

A musicalidade, a coreografia das cenas, a justaposição de sequências, tudo é muito fechadinho em Parasita, tudo funciona dentro de uma história que vai desenvolver-se até alcançar seu ápice e seu pseudo plot-twist também muito encaixado numa espécie de ritmo pré-formatado. Lembro de pelo menos um filme com ritmo, não estória, parecido: A Partida (Japão, 2008). E penso no filme Histórias de um casamento (EUA, 2019) como exemplo de obra não tão fechada quanto Parasita.

Tudo é muito barroco em Parasita, se posso usar essa categoria ocidental para falar de um artefato cultural do Oriente. Mas obviamente um Oriente ocidentalizado pelo capitalismo. As metáforas sociais do filme oscilam entre o dramalhão e a tragicomédia e são, por vezes, muito evidentes.

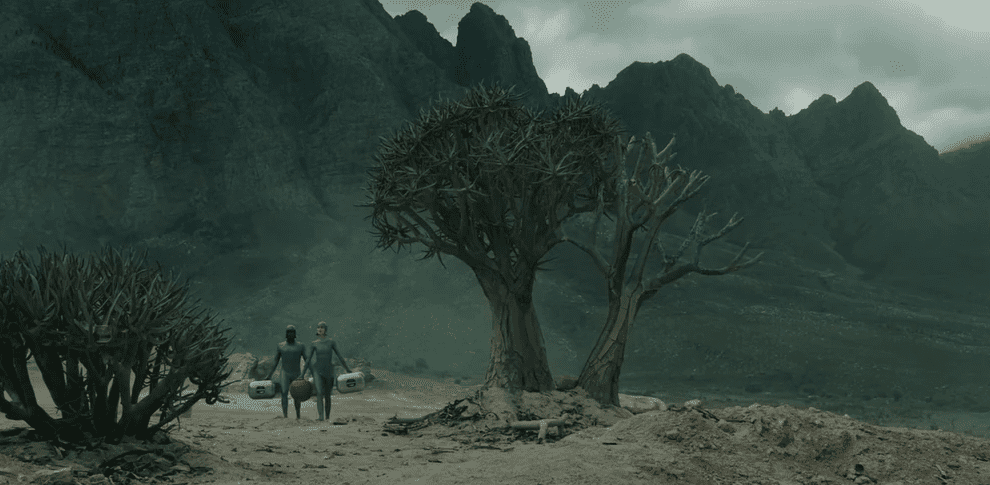

O retrato gentrificado dos “New Pobres” não parece pretender incomodar. O filme é uma crítica pasteurizada à sociedade de classes; não chega nem perto de chocar ou revoltar, apesar de alguns momentos tensos na fotografia, mesmo no enquadramento, como a cena abaixo que destaco.

Mas mesmo nesse momento a música quase nos poderia fazer pensar num desenho de Tom e Jerry. E tudo parece servir, tudo afunila, até mesmo o uso do estereótipo, para ilustrar uma espécie de metáfora: os de baixo realizam verdadeiros contorcionismos coreográficos para sobreviverem enquanto os de cima desfrutam do ócio de seus privilégios. Os de baixo se matam entre si nessa luta por sobrevivência.

Tudo se encaixa em Parasita, desde o início até o final; o inseto (parasita) é chutado para fora no começo do filme, num cenário tão minimalista quanto aquele em que, depois, o menino da família irá correr de quatro patas quase metamorfoseado numa barata. Observe as fotografias abaixo.

A comparação tem alguma sutileza, mas também pode servir como naturalização daquilo que se pretendia denunciar: a desigualdade social. Em cada caso o hospedeiro parece que não tem obrigações com o parasita.

Evidente que, na sua liberdade artística, o diretor Bong Joon-ho não precisa comprometer-se com nada além de retratar a condição social e conduzir seus argumentos. Quase como retratar o “estado de natureza” dessa comunidade numa perspectiva nietzschiana, além do bem e do mal. Esse é um valor importante da obra, que, recomendo quase obrigatória, apesar das minhas rançosas observações!

Talvez a minha própria leitura do filme seja enviesada pelo preconceito que quero criticar: a meritocracia. Mas a impressão que tenho é que a obra mantém-se tão em cima do muro que deriva numa ironia praticamente insonsa sobre as chances de ascensão social (via golpes ou via educação?). É tão irônico que, para mim, soa quase conformista, quase cínico.

A pergunta final seria: é possível fazer um retrato que desnaturalize essa desigualdade? Sim, porque no filme, de certa forma, é como se os “hospedeiros” fossem apenas “pessoas legais” sem nenhuma culpa pelos de baixo.

P.s.: mais uma vez um leitor me questionou sobre minha avaliação final, então escrevi essa resposta: um filme afunilado para uma metáfora sócio-política, importantíssima, diga-se, mas que não me comove esteticamente e desagrada pela forçação do dramalhão. Ainda sim figura entre os melhores do Oscar, na minha opinião, apesar de ser um ano fraco.