Por Roberto Blatt

Assisti ao belo filme da cineasta japonesa Naomi Kawase “Esplendor” (Japão, 2018). Foi na última exibição do último dia em cartaz do filme em Curitiba. Mas vamos ao filme.

A história de “Esplendor” é sobre uma moça que realiza audiodescrição de filmes para pessoas cegas ou com baixa visão; nesse trabalho ela se depara com um “ouvinte” que mostra-se descontente com a poética, ou a falta de poética, que ela atribuiu à um filme. Esse ouvinte por acaso é um ex-fotógrafo que está perdendo a visão gradativamente.

O conflito, se pudermos usar esse termo da narrativa clássica, está dado logo na temática: a difícil tarefa de “des-crever” com palavras uma arte feita de imagens, é um problema em si, quase impessoal. Essa maneira dupla de focar um problema – pensar no tema abstrato que é a transposição de uma arte imagética para uma descritiva – e, ao mesmo tempo, criar um envolvimento dramático entre os personagens com uma dificuldade concreta – fazer um cego imaginar o filme que está passando – encontra-se no limiar do cinema clássico e do moderno, ou simplesmente pós-clássico.

Explico: no cinema hollywoodiano clássico os motores são os personagens. A resolução de seus problemas é a resolução do filme. Fecho com David Bordwell quando ele diz que um filme que mantém certos destinos indeterminados não é inteiramente um clássico. Além disso o estudioso afirma que a comunicabilidade é plena, ou seja, iniciamos um filme não sabendo nada e terminamos sabendo tudo.

Pois bem, como aplicar esse raciocínio ao filme de Kawase?

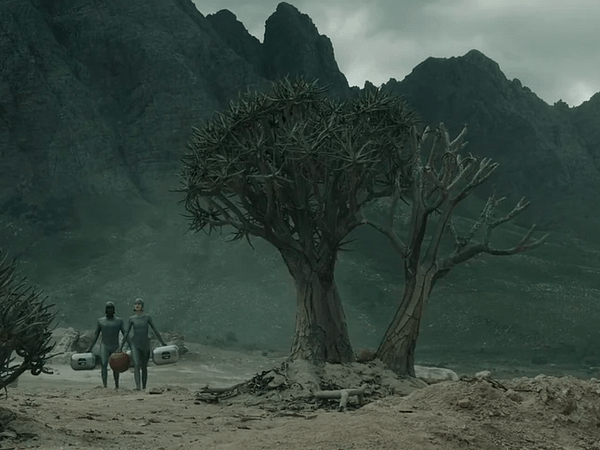

A dialética convencional de luz e sombras é quase clichê para o tema. Mas a cineasta é muito habilidosa para nos fazer “ver” com a vista enevoada, com a súbita mudança e perda de foco, com o tatear do cego que a câmera tremida nos faz perceber. Porém, logo em seguida, lança mão de uma fotografia “esplendorosa” que aparece com muita resolução, como uma espécie de montagem de choque eisensteiniana. Estávamos cegos e insanos (referência ao cego e à mãe da protagonista) e de repente uma catarse emocional sintética nos devolve ao conforto da plena visão, do prazer à ela associado.

Durante o filme os closes são abundantes. O belo rosto da jovem protagonista é explorado repetidas vezes. É como se a obra quisesse demonstrar essa aproximação perscrutadora que uma pessoa de baixa visão realiza. Ao mesmo tempo revezam-se luzes e sombras, justamente a “brincadeira” basilar do cinema. Afinal, cinema é a arte de direcionar a luz. Compreender esse padrão da obra de Kawase não é uma necessidade, mas pode-se percebê-lo e manter a apreciação do enredo.

Ao fim e ao cabo a protagonista define sua vida, o enredo tem um fechamento e uma determinação. Mas a temática não, permanece aberta: como traduzir em palavras uma arte feita de imagens? Como dispensar a imagem com a qual a humanidade produz tanto prazer poético e, consequentemente, tantos “produtos” epistemológicos que se impõem por gosto e necessidade do nosso aparelho bio-cultural?

Nota: 8,5/10