Assisti ao filme de Quentin Tarantino Era uma vez em Hollywood (EUA, 2019) e concluí que ele realmente é um brincalhão, mas um brincalhão com sentimentos. O lance é que sua brincadeira de tensionar o espectador quase se torna uma daquelas piadas de mau gosto, digamos assim. E não falo pejorativamente.

Qualquer pessoa minimamente informada sobre o diretor entra na sala esperando ou escatologias ou reescritura da história com base nos desejos pessoais de Tarantino, mas também comuns a qualquer ser humano com o mínimo senso de indignação: quem não gostaria de socar um racista, castrar um crápula, ou mesmo queimar Hitler vivo?

Ok, talvez não sejam desejos tão comuns assim, não é mesmo? Eles pressupõem algum conhecimento de história, é verdade. Porém parecem propor um discurso um tanto maniqueísta como resposta incisiva para essas tragédias históricas. Tentarei voltar à esse ponto na conclusão.

Qualquer um que conheça essa filmografia (Os Oito Odiados, Bastardos Inglórios, Django Livre, entre outros), portanto, já vai preparado para essas opções e chego a dizer que “Tarantino: quem viu um, viu todos“. Mas aqui o espectador fica com medo de que ele vai mostrar a crueldade humana na sua forma mais impactante. Até quase o final não temos certeza do que esse louco pode fazer: irá mostrar a chacina perpetrada pela “família Mason” amplificada pela ficção adjacente? É muito possível que ele o faça é real e a tensão dessa possibilidade constitui parte da força do filme, cujo ritmo me lembrou, em alguns momentos, a obra de Spike Lee BlacKkKlansman (EUA, 2018).

Obviamente os detalhes podem ser descartados, mas nesse caso, um em particular me chamou a atenção: a festa na mansão Playboy é comportada demais, é decente e lírica demais… Não se pode pedir realismo num filme de Tarantino, evidentemente, mas a cena parece ser um artifício retórico que cria uma atmosfera angelical em torno da personagem e de certa forma prevê que o diretor não será um imoralista radical ou mesmo um amoralista nesse conto hollywoodiano. As leves pitadas de sexualização evidenciam essa Hollywood mítica, ingênua e, diria até, saudável. Nesse ponto o filme cumpre seu papel de focar e amplificar o crime que “vai” acontecer, como um advogado que aumenta as qualidades e diminui os defeitos de seu cliente, se me permito essa “metáfora” jurídica.

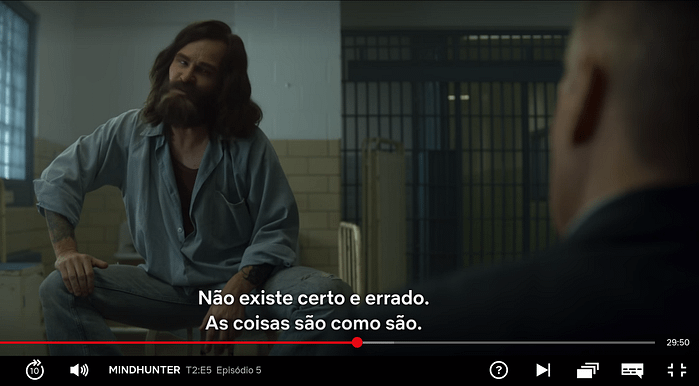

Somente os hippies, ou melhor, a seita de Manson são retratados com certo realismo. Ali as coisas realmente parecem verossímeis. É interessante fazer um paralelo com a série Mindhunter (EUA, 2017), outro fenômeno pop com o mesmo apelo temático. Em sua segunda temporada, uma coleção de episódios fracos se comparados à primeira, o filé mignon é entregue exatamente no meio da série: no episódio 2×05 a entrevista com Charles Manson!

Na sequência, no mesmo episódio aparece a figura de Tex Watson, mas de fato não chega aos pés da carga dramático-narrativa que Mindhunter alcançou com a entrevista de Manson. Mindhunter decaiu bastante de seu potencial, mas bem poderia ser um contrastante complemento ao filme estrelado por Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, particularmente nessa abordagem do mentor dos crimes e seus draculescos detalhes.

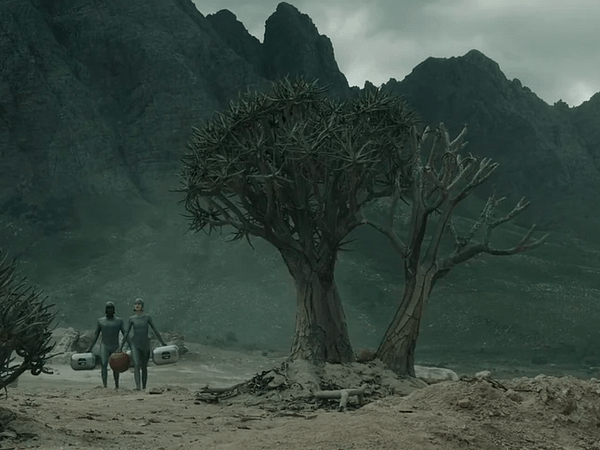

A nostalgia com essa espécie de meta-filmografia ou autoconsciência do mundo do cinema, notadamente no enredo voltado à carreira de um dos protagonistas, o astro de TV Rick Dalton, mas tambem no seu dublê Cliff Booth, resulta numa estética setentista bastante apurada, com destaque para o que considero uma superprodução nos quesitos direção de arte, fotografia e trilha sonora. Brad Pitt rouba a cena em ocasiões onde encarna o espírito aventureiro de um dublê, embora seja um pouco insistente o aparecimento de sequências em que está dirigindo.

Di Caprio, confesso, fiquei em dúvida sobre o quão auto-biográfica é sua interpretação, o que sem dúvida é um ponto positivo. Sua atuação visceral é quase a encarnação de um alter ego do próprio ator. As sutilezas – as vezes nem tão sutis – dessa parte do enredo são interessantes para que o diretor mantenha um pé na ironia: há sempre alguma coisa por detrás no cinema, e as vezes nem tão madura quanto aparenta.

Em resumo é mais um filme de Tarantino que investe na vivacidade e no humor adolescente, ao mesmo tempo que mantém a sedução das imagens e uma certa complexidade narrativa.

A divisão da novelinha de Tarantino em 3 núcleos bem poderia ser um recurso interpretativo didático. Não sou muito atento à essa característica que aparece também em outros filmes. Mas é curioso que a personagem feminina esteja mais “silenciada” nessa obra, em comparação com os demais. Dou crédito ao diretor nesse ponto, embora uma espectadora crítica pudesse propor aspectos negativos numa leitura de objetificação da mulher.

PussyCat – sic – é a encarnação da sensualidade, talvez até prematura: uma ninfo extremamente sexy, interpretada num magistral jogo de corpo pela atriz Margaret Qualley. Aqui talvez a objetificação esteja sendo problematizada pelo viés da liberação sexual feminina. Não sei ao certo.

Certamente Once upon a time in Hollywood não chegará a ser um mega blockbuster das bilheterias, mas o filme alcançará muito prestígio. Aqui eu recorro à noção de significado sintomático, proposta pelo filósofo David Bordwell, e me pergunto: de que essa estória é sintoma? Que necessidade da época ela atende?

A primeira resposta que me vem a mente me faz pensar em Nietzsche e no quão poderoso são o ressentimento e o espírito de vingança (ver Genealogia da Moral, por exemplo, doo filósofo alemão). Quase posso comparar a proposta de Tarantino com a evolução dos contos de fadas: de estórias cruéis, realistas e sanguinárias, transmutadas em enredos edificantes, ainda que, no caso dele, edificante como mandíbula de um pitbull. O frisson da platéia nessa cena é contagiante e curioso.

Me vi emocionado ao final do filme porque concluí que Tarantino é um homem com muitos sentimentos: as vezes aquilo que não é mostrado é na verdade mais fortemente indicado no sub-texto ou na sub-imagem. A chacina segue, para ele, uma ferida aberta, uma tragédia, e como tal há um desejo de que a história tivesse sido diferente. Talvez o grande problema seja a resposta: o diretor estaria, afinal, sublimando esses ressentimentos com mais violência visual? Seria uma resposta na moda um tanto fascista do anti-intelectualismo? Tarantino está dizendo que não há debate/tergiversação sobre crimes claros e que a resposta é “porrada” na cara dessa gente?

Não tenho certeza de que ele esteja no caminho certo, diria até, rememorando o título de uma outra obra clássica de Nietzsche, que ele é apenas humano, demasiado humano, e talvez realmente não seja possível relativizar tudo o que diga respeito ao aspecto sádico da natureza humana.

É possível dizer que, nesse espírito de reviver a história como queria que ela tivesse acontecido o filme trata de uma moral de contenção, repressora; a própria fotografia clara da obra parece propor essa moral; uma moral elucidativa, é verdade, mas repressora e repleta de um certo mofo característico dos anos 70 do qual o diretor parece sentir saudades, e nós, amantes do resumo cinematográfico da História, também.

Por fim gostaria de apontar para os “vazios” do filme … momentos de carro, no mais das vezes… que são muito interessantes para se pensar o “não-mostrado”. Sim, porque assistindo ao filme quase temos a impressão de que o delicioso passeio onírico hollywoodiano da época ocorria enquanto o mundo estava parado. Do jeito que está – e não digo que seja ruim esse modo, na verdade o filme é um perfeito reflexo da filmografia da época – parecia que lá fora, no mundo real, tudo ia bem: não havia uma guerra fria, um debate intenso sobre a liberdade sexual da mulher e mesmo a ressaca da crítica ao capitalismo pós-68.

P.s.: Não está na trilha, mas poderia estar.