A experiência de ver Bacurau foi impactante, devo admitir. Levei minha mãe comigo, e pensava e me preocupava se ela iria gostar. “Nela” – apelido/nome de minha mãe, cujo nome oficial é Elides Elena – é uma mulher simples, não tem nenhuma visão acadêmica do mundo. Sempre viveu no interior e trabalhou duramente a vida toda até se aposentar já com seus 60 e poucos anos. É uma mulher do interior e foi criada pelos pais num educação muito rigorosa e extremamente difícil do ponto de vista financeiro, numa família com outros 10 irmãos, meus tios e tias, lá em Santa Helena, no extremo-oeste do Paraná.

Santa Helena, Paraná, Avenida Brasil na década de 1960

Os anos com meu pai foram impressionantemente traumáticos pois ele era alcoólatra, de temperamento explosivo, violento e rude. Costumo dizer que meu pai era um selvagem, mas nunca poderei acertar as contas com uma memória “correta” acerca dele já que sua violência era a coisa mais constante. Um humor emotivo, ressentido e ao mesmo tempo de ressaca, eventualmente um pândego. Agressões físicas eram constantes, mas principalmente uma forma de tratar os outros bastante rude e absolutamente explosiva; evidentemente minha mãe foi seu principal alvo. Os fatos, se posso enunciar assim, são que meu pai era músico, e conheceu minha mãe num baile. Logo se “casaram” – nunca foram oficialmente casados, tanto que a mãe sempre usou sobrenome de sua família – e com 16 anos estava grávida desse que vos fala. O temperamento levou o pai a se afastar da música ou a ser expulso/escanteado da banda, não sei ao certo; ele tocava em bailes do interior, com repertório de música gaúcha e sertaneja que fazia parte de sua cultura. Nenhum de meus pais completou o ensino fundamental e o “Egon” virou pedreiro, por razões de sobrevivência, enquanto a “Nela” cuidava da casa e dos filhos. Não posso contar todas as tragédias que minha mãe viveu, mas algumas eu creio que valem a pena.

Desfile de 7 de setembro de 1977, em Santa Helena.

O pai foi obrigado a largar a música mas não conseguia largar a vida nos bares, a vida dionisíaca. Aos 11 anos de idade já bebia e fumava enquanto o vó era maestro da fanfarra alemã de sua pequenina cidade natal no interior de Santa Catarina. “Egon” é quase um personagem auto-lúdico-destrutivo do folclore germânico abrasileirado. A mãe não tinha ideia, penso eu, de com quem estava se metendo. No início dos anos 80, ainda recrudescia lentamente o milagre econômico, a vida não ia tão mal financeiramente, mas o pai não largava a bebida, os bares, os puteiros. A mãe em casa. Não foram poucas vezes que, no escuro do meu quarto, escutava minha mãe gritar e chorar, quando meu pai chegava em casa, madrugada adentro, e a agredia.

Missões realizadas na Igreja de Sub Sede, na década de 80.

Foto cedida por Bruno Roberto Muller.

Alguns anos se passaram com essas agressões, com a mãe chamando a polícia e todo o transtorno desse tipo de coisa vivendo numa cidadezinha do oeste do Paraná que era, para mim, um velho oeste sem lei do Brasil da ditadura, do Sul, diga-se, era o trauma constante. A mãe cuidava de mim, uma criança doente e de mais dois irmãos mais novos que também sofreram com essas cenas. Antes de meus dois irmãos nascerem, ainda quando estava doente com quase dois anos de idade minha mãe teve outra criança, uma menina que lhe foi roubada – pasmem – por um casal sob a alegação de que dariam à ela uma vida melhor. Minha mãe estava tão deprimida, nessa fase, comigo doente, passando as vezes a semana inteira sem dormir, alguns dias sem comida, que não conseguiu sequer reagir à esse sequestro e até hoje convive com essa estória mal resolvida. Nunca mais teve notícia alguma de sua filha. Estou tentando resumir tudo o que posso, mas serei prolixo, creio, apesar de não poder tocar direito nessa ferida.

Representação da cultura gaúcha, estudantes do Graciliano Ramos, fim da década de 80, em Santa Helena.

Finda a primeira metade da década de 80, naquela época o pai já entrara em séria decadência financeira, e nós passávamos fome morando numa cidade agrícola e com pouquíssimas oportunidades. Até então ainda tínhamos lá de vez em quando a oportunidade de ir ao cinema. Fui ver filmes tipo Teixeirinha e Meri Terezinha, Trapalhões, essas coisas, com minha mãe, mas cada vez mais raramente por falta de 2000 cruzeiros do bilhete da entrada. Em casa a violência continuava.

Antigo Cine Remonti, década de 1980, Santa Helena, Paraná.

Auditório com capacidade para mais de 600 pessoas.

Minhas tias todas, mais velhas, a essa altura estavam divorciadas. Na minha cabeça de 6 ou 7 anos isso era um curioso tabu porque achava um fracasso o divórcio, tendia a culpabilizar as mulheres por isso e achava ou torcia para que minha mãe jamais fosse por esse caminho. Creio que cheguei a dizer isso para ela. Não sei como diabos uma ideia conservadora dessas entra na cabeça de uma criança com aquela idade, creio que é um misto de educação televisiva conservadora e um desamparo psicológico. Com o passar do tempo, porém, fui desenvolvendo uma revolta com o fato de minha mãe aceitar toda aquela violência de meu pai sem separar-se dele, ou seja, mudei o meu polo emocional ainda que mantivesse uma avaliação negativa da situação.

E a “Nela” parecia não ter condições de se separar, coisa que me envergonhava porque minhas tias divorciadas conseguiram tocar a vida mesmo com as dificuldades de serem mães solteiras. A mãe não. Acho que ela tinha muito medo de ficar sem moradia, sem dinheiro, tão nova e com as crianças. Nunca conseguiu expulsar meu pai de casa até a sua morte. A mãe teve uma vida difícil mesmo, eu penso. Fui acometido por poliomielite quando era criança e a mãe teve que enfrentar muito medo de que eu fosse morrer e corria sozinha por uma cidade, no final dos anos 70, sem nenhum tipo de assistência médica para buscar socorro. Passou um ano e meio em que a mãe enfrentava o horror de uma criança na fase aguda da doença, cujo período pode ser fatal, e depois com os anos e as sequelas sempre uma preocupação. Sobrevivi com as dificuldades todas. Evidentemente, durante todas essas crises, meu pai, ausente, estava bêbado em algum lugar.

Teixeirinha e Mary Terezinha, o casal prototípico que aprendi a amar no cinema e que ao receber a notícia de sua separação fiquei muito triste.

As coisas foram evoluindo na minha cabeça conforme comecei a ver TV. Aprendi na Globo golpista, minha única opção de lazer audiovisual na época, sobre direitos das crianças, um pouco sobre direitos das mulheres e etc, mas nada muito acurado. Ainda assim senti que os filmes eram uma fonte de pensamento não conservador: direitos, ecologia, aventuras, amor.

Até que um dia aconteceu uma cena magistral na minha casa. Minha mãe já começara, levemente, a reagir ao meu pai desde os idos de 85/86 … segunda metade da década, até onde me lembro. Sempre no plano verbal e, infelizmente, ela ainda acabava sendo calada com algum violento tapa na cara ou empurrão. Porém já não se calava tão rapidamente. A mãe começou a brigar e a bater o pé e a xingar o pai. Nesse dia o pai agrediu-a na cozinha, por algum motivo torpe de machão: a mãe não podia responder ao pai. Mas a mulher reuniu forças, pegou uma frigideira e amassou na cabeça do pai que cambaleou para trás. Foi o ápice da violência que vi em casa e dali pra frente o “Egon” já não teve coragem de agredir a “Nela” fisicamente de forma tão constante, impunemente. Algumas vezes ainda tentou, mas a mãe reagia e o repeliu, a mãe se libertou dessa violência depois de tantos anos de sofrimento. Na sua imensa humildade ela foi reagindo e lutando. Já não era mais uma mera dona de casa humilhada.

Aquela frigideirada foi o começo de uma lenta revolução que durou 30 anos em que minha mãe trabalhou como lavadora de roupa para prostitutas, roupa de cama de hotel, fazia crochê, foi costureira de bolas e finalmente, em finais dos anos 90, conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada numa fábrica de jeans onde trabalhou até se aposentar. O pai continuou sendo um fardo e ajudando pouco, mas conforme envelhecia perdeu a capacidade de atrapalhar tanto o caminho dessa mulher singular. O pai faleceu em 2010. A mãe, que teve sua vida infernizada por esse homem durante mais de 30 anos, estava triste, muito triste, no enterro. Isso me diz muito sobre sua personalidade.

Agora ela segue sua vida, casou-se novamente – ou seja, é uma mulher que se emancipou e buscou um novo amor – adotou um filho, cuida das suas plantas com muita atenção e faz suas pescarias no rio com minha tia/madrinha Lurdes. Nesse fim de semana veio para Curitiba para um tratamento: quando jovem, vejam só vocês, minha mãe cortou a orelha numa cerca de arame farpado lá na minha cidade natal. Viveu uns 45 anos com essa cicatriz que deformou sua orelha de modo que ela tinha vergonha de amarrar o cabelo! Fico pasmo com isso e, embora eu não tenha lá muita vergonha, também não gosto de expor meu corpo, mas para minha mãe uma simples cicatriz era algo que a fazia sofrer a ponto de buscar o médico depois de tantas décadas. E assim ela passa alguns dias aqui comigo enquanto faz, vejam só, uma cirurgia plástica. Paga pelo SUS – pasmem 2!

Geralmente passa esse tempo limpando minha casa, que realmente é bagunçada porque sou uma pessoa com mobilidade reduzida, e também porque cago e ando para essas coisas. A cultura pra mim é mais importante, tento esculpir meu “espírito” e não me importo em limpar a sala ou escovar o banheiro. A mãe mantém sua preocupação e tem ânsia de me ajudar, não consigo impedi-la, mesmo me recordando de tantas opressões nesse micro-universo de domínio a que ela era submetida por razões de gênero em casa e econômicas como empregada doméstica. Nesse fim de semana, porém, eu praticamente arrastei-a para o cinema, disse-lhe que dessa vez não ficaria presa em casa. Acho que a “Nela” não entrava em um cinema desde os anos 80 porque mencionou como eram duras as cadeiras do antigo Cine Remonti, lá em Santa Helena por contraste com a maciez do CinePlex Batel!

Cine Remonti já nos anos 90, abandonado. Última exibição foi novembro de 1990 e o filme chamava-se “Cyborg, o Dragão do Futuro”. Fonte: http://jaccolodel.blogspot.com

Fomos ver Bacurau. Enquanto víamos eu me preocupei com a mãe, achei o filme muito violento e ficava pensando que não teria sido bom levar a “Nelinha” ver toda essa sangria. Meu objetivo era que minha mãe merecia ver o que há de melhor na cultura, o suprassumo do cinema, premiado em Cannes e etc, mas eu não sabia que o filme era tão enigmático e violento. “Nela”, no entanto, não entendeu muito bem o filme, segundo me falou após a sessão; fiquei um pouquinho decepcionado, mas nada grave: o filme é que não se fez entender, pensei. A mãe não tem obrigação de compreender cultura feita para a cinefilia de classe média, ela é povo real, sem mistificações.

A mãe é defensora de Lula Livre, ou seja, é de esquerda, sem conhecer nada de sociologia ou filosofia política; mas sobre Bacurau ela disse “não achei uma história importante”, para usar suas palavras. A frase é dita tão sem nenhuma sombra de empáfia ou arrogância que eu chego a pensar que a mãe usa uma expressão que eu não compreendo e que não é literalmente o que as palavras que ela empregou significam.

Sou professor, mas tenho um vício, um ímpeto de nunca querer explicar as coisas, e sim complexificá-las. Com certo pudor expliquei/simplifiquei à ela que o filme pode ser compreendido como um daqueles videogames de tiro que o Kelvin, meu irmão adotivo, joga em casa, com a diferença de que no filme eles jogam com pessoas “reais” e para ter o prazer de matar. Há um prazer de ver violência, talvez seja algum tipo de programação neurocerebral, não sei. Assim pode ser que haja um prazer em praticar violência, ou seja, ter um ponto de vista privilegiado para ver a morte.

Minha mãe talvez não entenda algo assim, sobre os limites da crueldade da natureza humana. Acho que o longo casamento abusivo serviu-lhe como um treinamento e ao mesmo tempo preencheu no seu espírito qualquer ânsia dessa natureza. Ela mostrou-se surpresa quando explicamos que até mesmo o político daquela cidade estava agindo contra aquele povo. A mãe pareceu não acreditar e calou-se com uma atitude resignada. Hoje a tarde confessou-me que só percebeu a crueldade da natureza humana, a maldade, quando sofreu racismo por parte da minha vó, mas deixemos de lado mais essa chaga. Até então, disse-me ela, achava que todas as pessoas eram iguais e sem maldade.

Precisaria de uma conclusão espirituosa ou significativa para essa longa estória toda que fiz vocês lerem. Mas não há e não lapidarei mais em busca de um final lacrador. Digo isso inspirado inclusive nos vazios que o realismo dos filmes de Kleber Mendonça me inspiram. Nunca há propriamente um arco de fechamento impactante. Talvez seja algo próximo ao que acontece nos filmes de Miyazaki, não sei. Bacurau pode ser exceção à essa regra: tem uma estética setentista, e acho que um conhecedor do Cinema Novo, de Glauber Rocha, teria um prato cheio na obra. A aproximação com Tarantino faz sentido, talvez com a única diferença de que aqui não há eixo gravitacional calcado em personagens da história “real” como nos filmes do diretor americano.

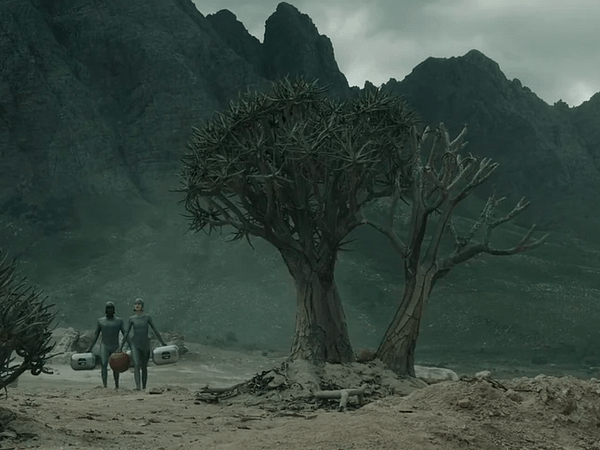

A mãe disse ter gostado do começo, e de fato Bacurau abre com uma imagem brasileira típica do vasto interior do país; parece ter uma textura de brasilidade daqueles filmes que ela viu no passado. Quase somos acalentados com a expectativa de ver em cena o homem cordial mítico dos nossos “Sertões”.

Mesmo as mortes na estrada – simbolizadas/evocadas logo de cara pelos caixões – são sempre mencionadas no cancioneiro popular, são inferências possíveis para quem tem essa cultura.

Lembrei-me do lindo disco de Jorge Mautner, Não há abismo em que o Brasil caiba, onde o artista parece querer invocar o brasileiro religioso, o brasileiro das procissões, o humilde brasileiro da religiosidade dos santos, por oposição ao arrogante fundamentalista neopentecostal. Mas esses “brasis” dos sírios de Nazaré não existem mais: “Ouro e prata na mão, e ódio no coração” diz uma canção desse lindo disco de um Brasil que acabou com a eleição de um bandido em 2018.

Esses “brasis” morreram, se acabaram junto com a noção de experiência de que fala Benjamin, e que se extingue com o advento da técnica. Mas em Bacurau ainda temos a matriarca Carmelita que transcende experiência; ela aparece fantasmagórica e imponente na cena mais linda que vi esse ano: uma gigante mulher negra sábia na tela.

Os fades de cena em Bacurau me agradaram bastante, a dinâmica de câmeras, a capacidade de lidar com uma infância telúrica e com um jump scare realmente poderoso, ainda que aberto, como metáfora, a muitas interpretações. Há momentos claros, claríssimos, como por exemplo quando um personagem nazista não se reconhece como nazista. Não vejo como ser mais explícito com as lideranças de direita que ganham votos em momentos de crise e medo, como o atual.

Toda a aproximação com Glauber e Tarantino me parece perfeita, faz sentido, e a crítica apontou tudo isso com propriedade. A abertura com a música tropicalista, a visão do espaço e o zoom da cidade no mapa é uma combinação de enorme beleza. As cabeças dos Jagunços de Lampião que aparecem na foto do museu tem finalmente uma vingança histórica (Tarantino) e isso fica claro na cena em que a comunidade supera seus agressores. A selvageria de Lunga e seu pequeno exército me faz pensar no presídio de Pedrinhas e nas barbaridades cometidas entre os presos durante algumas rebeliões: decapitações eram a regra. As manchas de sangue ficarão nas paredes, diz uma personagem, é uma outra metáfora clara: a sociedade precisa de memória histórica.

Com tudo isso, e talvez pelo fato de estar no cinema com minha mãe eu me lembrei do último filme que vi em Santa Helena no Cine Remonti: O Sobrevivente (The Running Man, EUA, 1987) que vi, se não me engano, em fevereiro de 1988, estrelado pelo posterior pastiche político, Arnold Schwarzenegger. A ideia que adotei como chave de leitura do enredo de Bacurau, um jogo, um paintball real, a textura de imagens e até mesmo uma parte da trilha sonora me fez pensar nessa obra, cuja distopia acontece numa previsão justamente de 2019. A sinopse do filme do diretor Paul Michael Glaser é particularmente expressiva em paralelo ao enredo de Bacurau: The Running Man se passa quando o mundo, depois de uma severa crise econômica, é dominado por um Estado policialesco e espetacularmente televisivo.

Talvez Kleber Mendonça não tenha pensado nisso ao fazer seu filme, mas para mim eles se aproximam. Na época foi o primeiro filme legendado que vi, e tive muito desprazer e mesmo dificuldade de compreender o significado da obra para além das suas peripécias visuais, também bastante toscas, diga-se de passagem. Imaginei que Bacurau tenha sido assim um pouco hermético para minha mãe, do mesmo modo que O Sobrevivente foi para mim nos anos 80.

Bacurau não se preocupa em negar maniqueísmos de superfície e sequer tem obrigação de explicar, como obra de arte, algumas de suas metáforas.

Li várias críticas, nesse sentido, acerca dos simplismos, notadamente gente de direita se incomoda com isso. Pessoalmente também não gosto de obras simplistas, e também não gostamos, eu e minha mãe, da violência proposta. Mas é preciso admitir que é raro um filme propor essas respostas para uma violência anterior percebida até como sem sentido ou injustificada.

Tive a impressão de que essa resposta, uma das poucas vezes em que um povoado reage dessa forma, é uma proposta do filme e é legítima. Ao lado da “Nela” nós dois sentimos a náusea de uma cabeça despedaçada pelo bacamarte, arma de guerra quase medieval vs a mira lazer dos invasores; o aprisionamento do nazista, talvez para morrer, lentamente, de fome, enterrado vivo, também nos faz pensar sobre humanidade. Mas nada disso deslegitima a obra que tem todo direito de fazer sua proposta: acabou a paz.

Todos tem direito de reagir e isso não nega a política, como sugeriram alguns, ou reifica propostas revolucionárias de guerrilhas dos anos 60 como criticaram outros. Guerrilhas são legítimas, ou então não teríamos hoje um governo apoiado por milícias, que são guerrilhas de direita. Aliás, o fato de o muro de Berlim ter desabado ou da Venezuela estar em colapso não depõem contra o socialismo. Essa é uma falsa inferência e ignora que os avanços sociais todos foram resultado de eventuais frigideiradas que socialistas deram na cabeça dos capitalistas.

***

A música de Jorge Mautner:

***

Abaixo algumas músicas maravilhosas da trilha sonora de Bacurau.